久々に、普段と違うお話を書いてみます。

今日は人形作家の井桁裕子(いげたゆうこ)さんの個展を見にいきました。

井桁さんは舞踏家の最上和子さんの活動を通して知り、あるクラウドファンディングで井桁さんの『自由な招き猫』(何を招くかわからない)という作品を購入したご縁があります。

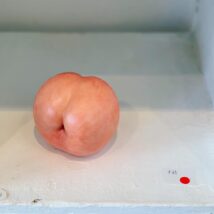

井桁さんの作品は、私にとっては舞踏そのものを具現化したようなものであり、ある作品の前に立った時、私の身体が強く反応し、湧き上がってくるものを感じていました。

(空間、人形、生命、死などが入り混じっているような…)

(奥の作品『逆回転』。虚構、逆流、間、アンビバレント、抵抗…)

以前の私なら、このような作品の素晴らしさなど全然わからなかった人間だったのに、私という人間も随分と変遷してきたものだ、と思います。

(ちなみに、アートは娯楽作品とは似て非なるものです。娯楽は人の心を回復させるものであり、アートは逆に人の心を傷つけ、前の価値観や生き方には戻れなくさせるような影響を与えるものです。[by 宮台真司]

安心安全、勧善懲悪、予定調和な社会の中で、人々がわかりやすくて見たいものを映すのが娯楽的なもの。それに対して、未規定であり、簡単に答えが出せないもので、人々が見たくないものをも扱うのがアート的なものだと私は考えています。)

私には人文哲学など形而上的なものに非常に明るい若い友人がいるのですが、このような芸術に触れたり、難解な映画などを見に行くときは彼とよく一緒に見ます。彼のおかげで私のアート体験は10倍増しになるのです。

今日も彼との会話によって、良き気づきがたくさんありました。

世界を見る、ではなくて、世界に触れる、世界を嗅ぐ、世界を聴く。という視座。

何かを見ただけでそれを知っていると思ってしまい、知っていないことに気がつかなくなる、ということ。

わからないものに触れるのは楽しいです。

本当は、知識や経験が増え、理解が増えていけばいくほど、わからないことが増えていくのだと思います。

私はわかったふりをするのが一番カッコ悪いと思っています。

わかっている、できている、知っていると思うことで、その人は不安から逃れたいのかもしれないのですが、そう思ってしまったら世界が閉ざされ、未規定なものとの出会いが絶たれてしまうからです。

わからないことをわからないまま受け入れると、いずれわかるようになったり、知識や技術が増えていくのだと思います。

(友人が勧めてくれた坂本龍一『async』を聴きながら♪)

(個人でやっているお店っぽくて、とても美味しかった。)

(Rくんが今日の電車の共に持ってきた本。内容は身体性の話でもあり、私もこういう本をどんどか読めたら最強なのですが。)

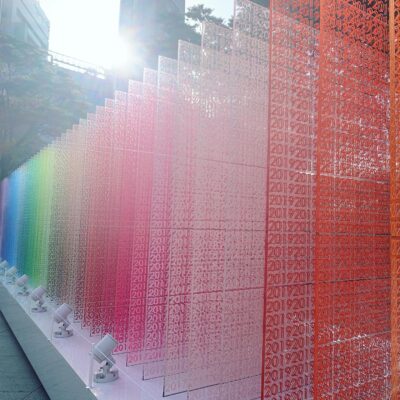

(六本木ヒルズに展示されていたアート)